Aggiunti di recente

Categorie

Luce

Potrebbe apparir singolare, allo sguardo del moderno visitatore, che all'eccellenza assoluta di filosofiche idee di luce inscritte nel Tempio Malate stiano di Rimini si associano intenzioni funerarie: l'edificio è infatti concepito come immane sarcofago, gigantesca nave psicopompa allestita a racchiudere le spoglie dei defunti e a traghettarne le anime nell'aldilà, mentre sepolcri e simboli del "grande viaggio" risultano privi di tenebra o cordoglio, di lugubri segni, di funebri apparati. Lo stupore andrà tuttavia a temperarsi allorché ci si disponga a riflettere quanto il principio fondante il capolavoro albertiano stia totalmente immerso nel pensiero di Giorgio Gemisto Pletone, che, dall'Oriente greco e bizantino, imbevuto anche dell'eredità mistica di grandi sufi come il trecentesco Jellaleddin Rumi, contemplatore di "nirvana di cristallo" ("Del sole sono il pulviscolo,/del sole sono la sfera,/al pulviscolo dico: resta!/cammina verso il sole!"), condusse in Italia il proprio sistema filosofico, anch'esso tutto centrato sul sole. Basterà poi soffermarsi nel cuore del Tempio sigismondeo, che è costituito dal minuscolo sacello delle reliquie, per cominciare a intravvedere quanto tuttavia la dottrina di luce neoplatonica contempli un necessario concetto di buio, poiché nessuno potrebbe sospettare che in questo luogo cupo e striminzito Sigismondo volle che il più rarefatto pittore di luce qual è Piero della Francesca - anch'egli disceso dal Pletone, a Firenze nel celebre Concilio del 1439 - dipingesse il celebre affresco datato 1451, che non si vede entrando e si vede poco anche uscendo, piazzato com'è al di sopra della porticina d'ingresso.

Lo stupore andrà tuttavia a temperarsi allorché ci si disponga a riflettere quanto il principio fondante il capolavoro albertiano stia totalmente immerso nel pensiero di Giorgio Gemisto Pletone, che, dall'Oriente greco e bizantino, imbevuto anche dell'eredità mistica di grandi sufi come il trecentesco Jellaleddin Rumi, contemplatore di "nirvana di cristallo" ("Del sole sono il pulviscolo,/del sole sono la sfera,/al pulviscolo dico: resta!/cammina verso il sole!"), condusse in Italia il proprio sistema filosofico, anch'esso tutto centrato sul sole. Basterà poi soffermarsi nel cuore del Tempio sigismondeo, che è costituito dal minuscolo sacello delle reliquie, per cominciare a intravvedere quanto tuttavia la dottrina di luce neoplatonica contempli un necessario concetto di buio, poiché nessuno potrebbe sospettare che in questo luogo cupo e striminzito Sigismondo volle che il più rarefatto pittore di luce qual è Piero della Francesca - anch'egli disceso dal Pletone, a Firenze nel celebre Concilio del 1439 - dipingesse il celebre affresco datato 1451, che non si vede entrando e si vede poco anche uscendo, piazzato com'è al di sopra della porticina d'ingresso.  Di fronte all'opera, e pressoché alla medesima quota, una minuscola ogiva affaccia sul terzo arco esterno, al cui centro è collocata un'arca di marmo: che non è un sepolcro qualunque, bensì l'urna che contiene appunto i resti del Pletone, condotte a Rimini da Sigismondo dopo il 1464, al tempo della spedizione contro i Turchi nella peloponnesiaca Mistra. Incapsulato nell'ombra, quell'angusto luogo è dunque stanza iniziatica, epitome della rivelazione nell'arduo percorso dal buio alla luce, soglia ermetica protetta dalle mura del più inespugnabile silenzio che non si lascia decifrare. E Sigismondo certamente sapeva che proprio in quello stare serrati, in quel blindare entrate e uscite, prende dimora la verità del mystes, l'iniziato, e del mysterion, la segreta dottrina.

Di fronte all'opera, e pressoché alla medesima quota, una minuscola ogiva affaccia sul terzo arco esterno, al cui centro è collocata un'arca di marmo: che non è un sepolcro qualunque, bensì l'urna che contiene appunto i resti del Pletone, condotte a Rimini da Sigismondo dopo il 1464, al tempo della spedizione contro i Turchi nella peloponnesiaca Mistra. Incapsulato nell'ombra, quell'angusto luogo è dunque stanza iniziatica, epitome della rivelazione nell'arduo percorso dal buio alla luce, soglia ermetica protetta dalle mura del più inespugnabile silenzio che non si lascia decifrare. E Sigismondo certamente sapeva che proprio in quello stare serrati, in quel blindare entrate e uscite, prende dimora la verità del mystes, l'iniziato, e del mysterion, la segreta dottrina.  Sigismondo certamente ne conosceva l'etimo: sapeva che myein significa calmarsi, star quieto, in silenzio, chiudere gli occhi, iniziarsi ai misteri poichè altrimenti mai avrebbe potuto concepire quel vano sprangato e mirifico. Agli occhi degli artisti del sud-est adriatico di Romagna, e alla complessa percezione di Giulio Turci, l'immane frammento del Tempio di Rimini poteva dunque profilarsi come una sorta di specialissima scuola di luce misteriosamente segregata nel bianco perenne della pietra, che anche contiene un nucleo di oscurità, indispensabile presupposto al graduale conseguimento dell'ineffabile luminoso. Ma immaginiamo anche cosa possa rappresentare per un santarcangiolese sensibile la convivenza con quell'oscurissima città sotterranea, quegli ipogei di enigmatica origine scavati nel tufo o nell'argilla che tuttora si estendono nelle viscere del centro storico del paese, il cosiddetto Monte Giove.

Sigismondo certamente ne conosceva l'etimo: sapeva che myein significa calmarsi, star quieto, in silenzio, chiudere gli occhi, iniziarsi ai misteri poichè altrimenti mai avrebbe potuto concepire quel vano sprangato e mirifico. Agli occhi degli artisti del sud-est adriatico di Romagna, e alla complessa percezione di Giulio Turci, l'immane frammento del Tempio di Rimini poteva dunque profilarsi come una sorta di specialissima scuola di luce misteriosamente segregata nel bianco perenne della pietra, che anche contiene un nucleo di oscurità, indispensabile presupposto al graduale conseguimento dell'ineffabile luminoso. Ma immaginiamo anche cosa possa rappresentare per un santarcangiolese sensibile la convivenza con quell'oscurissima città sotterranea, quegli ipogei di enigmatica origine scavati nel tufo o nell'argilla che tuttora si estendono nelle viscere del centro storico del paese, il cosiddetto Monte Giove.  Anche la casa dove Turci abitò dal 1939, a due passi dal Castello e quasi di fronte alla cinquecentesca Celletta Zampeschi, ne possedeva uno: a Santarcangelo sono comunemente chiamati "grotte". Quale fosse la destinazione di quelle più antiche, concentrate sul versante orientale del colle, è tutt'oggi questione assai controversa: Luigi Renato Perdetti, nel 1936, le pensava paleocristiane, mentre altri studiosi successivi si chiesero se non potessero essere basiliane o celtiche, sepolcreti etruschi o sacelli predisposti al culto del dio persiano Mitra. Comunque sia, è innegabile che questo ventre buio e vuoto, che pur sostiene e su cui si fonda Santarcagelo, sprigioni per il poeta, per il pittore, un'eco ambigua e occulta, sigillata nella materia di tufi e argille, che si offrono nell'ascolto affinchè se ne percepisca quel "suono inaudito", quell'antichissimo fremito minerale che Marguerite Yourcenar coglieva nella "sorda vibrazione" delle pietre di Roger Caillois.

Anche la casa dove Turci abitò dal 1939, a due passi dal Castello e quasi di fronte alla cinquecentesca Celletta Zampeschi, ne possedeva uno: a Santarcangelo sono comunemente chiamati "grotte". Quale fosse la destinazione di quelle più antiche, concentrate sul versante orientale del colle, è tutt'oggi questione assai controversa: Luigi Renato Perdetti, nel 1936, le pensava paleocristiane, mentre altri studiosi successivi si chiesero se non potessero essere basiliane o celtiche, sepolcreti etruschi o sacelli predisposti al culto del dio persiano Mitra. Comunque sia, è innegabile che questo ventre buio e vuoto, che pur sostiene e su cui si fonda Santarcagelo, sprigioni per il poeta, per il pittore, un'eco ambigua e occulta, sigillata nella materia di tufi e argille, che si offrono nell'ascolto affinchè se ne percepisca quel "suono inaudito", quell'antichissimo fremito minerale che Marguerite Yourcenar coglieva nella "sorda vibrazione" delle pietre di Roger Caillois.  Se prendiamo a osservare la materia pittorica di Turci, sostanziosa e corporea fino allo scorcio degli anni Sessanta, si vedrà come il pittore sovente impasti e combini toni plumbei con iridi luminose grigio-argento, salvo poi decidere di scurire o schiarire le singole immagine dei soggetti, che è segnale non fortuito di filtrate latenze ermetiche. Passando poi a esaminare i dipinti eseguiti dalla fine del decennio in poi, si vedrà un progressivo abbandono di quella materica consistenza, mentre la superficie pittorica accederà a una sorta di incorporea leggerezza, che è anch'essa simbolico e tangibile esito di interiore trasmutazione. Se allora Tre col violoncello del 1964, uomini tinti di buio come catrame e strumenti senza corde profilati da sottili rasoi di luce fredda, s'impone tenebroso come un Genet destinato a Fassbinder, la Sedia nobile, del 1969, sta solitaria alla marina con parasole candido e tubouret come fosse un'aristocratica signora visitata da gentile ironia (ripiano e poggiapiedi sono come due granchi, madre e figlia), e s'irrora di luce carezzevole e s'illustra di materia già più rarefatta, soprattutto nel cielo e nel mare.

Se prendiamo a osservare la materia pittorica di Turci, sostanziosa e corporea fino allo scorcio degli anni Sessanta, si vedrà come il pittore sovente impasti e combini toni plumbei con iridi luminose grigio-argento, salvo poi decidere di scurire o schiarire le singole immagine dei soggetti, che è segnale non fortuito di filtrate latenze ermetiche. Passando poi a esaminare i dipinti eseguiti dalla fine del decennio in poi, si vedrà un progressivo abbandono di quella materica consistenza, mentre la superficie pittorica accederà a una sorta di incorporea leggerezza, che è anch'essa simbolico e tangibile esito di interiore trasmutazione. Se allora Tre col violoncello del 1964, uomini tinti di buio come catrame e strumenti senza corde profilati da sottili rasoi di luce fredda, s'impone tenebroso come un Genet destinato a Fassbinder, la Sedia nobile, del 1969, sta solitaria alla marina con parasole candido e tubouret come fosse un'aristocratica signora visitata da gentile ironia (ripiano e poggiapiedi sono come due granchi, madre e figlia), e s'irrora di luce carezzevole e s'illustra di materia già più rarefatta, soprattutto nel cielo e nel mare.  Così al Venditore di palloni del 1962, opera carica di paste ispessite a provocar ombre su ombre al riflesso della luce esterna, tra dune scabre e incombente temporale, risponderà più tardi, nel 1972, il Volo del pallonaio, stupefatta ascensione levigata di mezze tinte. Nessuna ombra si proietta sulla terra da quella levitazione, incorporeo simbolico approdo di un lungo complesso percorso verso il distacco dalla gravità della materia, finale di partita svolta al cospetto di due bimbi, unici testimoni in grado di accogliere l'inspiegabile necessità del mistero. E come non vedere, nella semplicità d'infanzia evocata da tutti i palloni di Turci, che spesso sommergono il venditore che li porta e talora lo involano, ma anche nei suoi tanti aquiloni, sovente tenuti al filo da adulti, l'allegoria di trascendente calato nelle forme modeste di comunissimi oggetti di svago? Dovette per Turci essere una folgorazione quel pallonaio incontrato nell'estate del '52 sulla spiaggia povera di Bellaria-Cagnona, tra ruvidi vessilli di tende di Romagna piantati a far ombra: l'artista fotografò l'uomo di spalle, mentre se ne andava tutto solo col suo enorme carico d'aria sulla schiena.

Così al Venditore di palloni del 1962, opera carica di paste ispessite a provocar ombre su ombre al riflesso della luce esterna, tra dune scabre e incombente temporale, risponderà più tardi, nel 1972, il Volo del pallonaio, stupefatta ascensione levigata di mezze tinte. Nessuna ombra si proietta sulla terra da quella levitazione, incorporeo simbolico approdo di un lungo complesso percorso verso il distacco dalla gravità della materia, finale di partita svolta al cospetto di due bimbi, unici testimoni in grado di accogliere l'inspiegabile necessità del mistero. E come non vedere, nella semplicità d'infanzia evocata da tutti i palloni di Turci, che spesso sommergono il venditore che li porta e talora lo involano, ma anche nei suoi tanti aquiloni, sovente tenuti al filo da adulti, l'allegoria di trascendente calato nelle forme modeste di comunissimi oggetti di svago? Dovette per Turci essere una folgorazione quel pallonaio incontrato nell'estate del '52 sulla spiaggia povera di Bellaria-Cagnona, tra ruvidi vessilli di tende di Romagna piantati a far ombra: l'artista fotografò l'uomo di spalle, mentre se ne andava tutto solo col suo enorme carico d'aria sulla schiena.  Vestito d'abiti dimessi e addetto a un mestiere qualunque, è irresistibile non pensarlo come tenerissimo Hermes, accompagnatore di anime o sentimenti o desideri racchiusi in quelle volatili urne di gomma, che forse andranno "a fiorir lontano" (Pascoli), umile metamorfosi dei solenni sepolcri marmorei del Tempio sigismondeo, governato dall'ambiguo dio incantatore, la cui verga provoca il sonno, muta in oro tutto ciò che tocca, trasforma il buio in splendore. Un soffio di luce riveste il vuoto del Tempio Malatestiano nella rapinosa spazialità vestita dall'Alberti, che si fa pittura evocando Narciso: "e che altro è mai il dipingere, se non abbracciare e fermar con l'arte quella superficie del fonte?", si legge in un suo indimenticabile passo. E di luce festevole si sostanzia la modestissima spiaggia dipinta da Turci nel '55 in una mattina di sereno a primavera; e anche la barca, issata a taglio a mostrar la cavità dello scafo, non ha nulla di quel cupo memento che associava barca a bara in certa sua grafica del '53. Ma nell'intonazione generale di quel dipinto par di scorgere anche l'eco delle arie limpide di un Liotard, e proprio di quelle ritratte sui cigli dell'arboreo Lemano, che da Ginevra e dal Settecento sembrano approdare sull' Adriatico nel Novecento, dopo esser transitate, spente ma lucide, tra le indimenticabili maioliche e terraglie dipinte nelle tante tele attribuite a Carlo Magini di Fano (1720-1806).

Vestito d'abiti dimessi e addetto a un mestiere qualunque, è irresistibile non pensarlo come tenerissimo Hermes, accompagnatore di anime o sentimenti o desideri racchiusi in quelle volatili urne di gomma, che forse andranno "a fiorir lontano" (Pascoli), umile metamorfosi dei solenni sepolcri marmorei del Tempio sigismondeo, governato dall'ambiguo dio incantatore, la cui verga provoca il sonno, muta in oro tutto ciò che tocca, trasforma il buio in splendore. Un soffio di luce riveste il vuoto del Tempio Malatestiano nella rapinosa spazialità vestita dall'Alberti, che si fa pittura evocando Narciso: "e che altro è mai il dipingere, se non abbracciare e fermar con l'arte quella superficie del fonte?", si legge in un suo indimenticabile passo. E di luce festevole si sostanzia la modestissima spiaggia dipinta da Turci nel '55 in una mattina di sereno a primavera; e anche la barca, issata a taglio a mostrar la cavità dello scafo, non ha nulla di quel cupo memento che associava barca a bara in certa sua grafica del '53. Ma nell'intonazione generale di quel dipinto par di scorgere anche l'eco delle arie limpide di un Liotard, e proprio di quelle ritratte sui cigli dell'arboreo Lemano, che da Ginevra e dal Settecento sembrano approdare sull' Adriatico nel Novecento, dopo esser transitate, spente ma lucide, tra le indimenticabili maioliche e terraglie dipinte nelle tante tele attribuite a Carlo Magini di Fano (1720-1806). E nelle altre Barche contemporanee sommesse nature morte di legni soli, Turci sembra aggiungere, all'evocazione dei tersi nitori di Liotard (le case in fondo e il cielo, ma anche luci e ombre profilate sulla barca), certo lume polveroso dedotto da un feriale Chardin, ma osservato sulle lezioni d'un Morandi e comunque percepito, in chiaro, su alcune bisbiglianti tele settecentesche di Nicola Levoli, poetico ammiratore in Romagna delle cadenze del grande francese. E sarà proprio la "severa elegia luminosa", magistralmente sancita da Roberto Longhi per Giorgio Morandi, a incantare Giulio Turci in profondità: cosa sono infatti tanti suoi quadri se non silenti nature morte di spiagge e figure, oggetti di ferma sopraffatti dalla luce? Ben lo racconta, tra gli altri, L'ombrellone rosa-lilla, del 1962 (cat. 22): la sua materia irrorata di polvere luminosa anche nell'eccelsa penombra del bagnante, disteso al riparo dal sole nell'alta ora meridiana come lo vedesse un Montale dal "rovente muro dell'orto", cerca fonti tra i ripiani di silenti tables d'office dipinte da Morandi a partir dallo scorcio degli anni Venti. Si veda, per tutti, il capolavoro eseguito nel '32 dal maestro emiliano e conservato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma: è quel dimesso splendore, quell'intonazione segreta, quel "sentimento stesso della pittura" così perfettamente letto da Francesco Arcangeli, a offrire a Turci un irresistibile attrait, che anche s'effonde in altri suoi quadri, come nel muto lirismo del Concertino in spiaggia.

E nelle altre Barche contemporanee sommesse nature morte di legni soli, Turci sembra aggiungere, all'evocazione dei tersi nitori di Liotard (le case in fondo e il cielo, ma anche luci e ombre profilate sulla barca), certo lume polveroso dedotto da un feriale Chardin, ma osservato sulle lezioni d'un Morandi e comunque percepito, in chiaro, su alcune bisbiglianti tele settecentesche di Nicola Levoli, poetico ammiratore in Romagna delle cadenze del grande francese. E sarà proprio la "severa elegia luminosa", magistralmente sancita da Roberto Longhi per Giorgio Morandi, a incantare Giulio Turci in profondità: cosa sono infatti tanti suoi quadri se non silenti nature morte di spiagge e figure, oggetti di ferma sopraffatti dalla luce? Ben lo racconta, tra gli altri, L'ombrellone rosa-lilla, del 1962 (cat. 22): la sua materia irrorata di polvere luminosa anche nell'eccelsa penombra del bagnante, disteso al riparo dal sole nell'alta ora meridiana come lo vedesse un Montale dal "rovente muro dell'orto", cerca fonti tra i ripiani di silenti tables d'office dipinte da Morandi a partir dallo scorcio degli anni Venti. Si veda, per tutti, il capolavoro eseguito nel '32 dal maestro emiliano e conservato alla Galleria Nazionale d'Arte Moderna di Roma: è quel dimesso splendore, quell'intonazione segreta, quel "sentimento stesso della pittura" così perfettamente letto da Francesco Arcangeli, a offrire a Turci un irresistibile attrait, che anche s'effonde in altri suoi quadri, come nel muto lirismo del Concertino in spiaggia. Esordirà poi il tema della canicola estiva, che spesso si muta in afa: modello raggiante ne è Sotto la tenda, della fine degli anni Cinquanta, dove il sole adriatico spinge un po' a sinistra l'ombra della tela issata su bastoni, e forse è l' una pomeridiana, affogata nel bollore. Loro, al riparo, sono in tre: lui, smilzo e più discosto, ha un cappelletto e una camiciola giallini; gli altri due, di stazza ben più ingombrante, forse si sono assopiti dritti, spalla a spalla per sorreggersi, lui in cappellino bianco e camicia azzurra sgualcitissima, lei in ciclopica canotta chiara e gonna nera. Fuori, disteso sulla sabbia con la testa appoggiata alla mano, un impavido ossuto in grigio legge, noncurante della caldana. E la luce, mirabile di fraseggi come le iridi riflesse di opaline color latte, rosa, celesti, si cosparge ovunque e squillerà poi d'ocra dorata, di celeste polvere, di giallo limone, di rosa pallido, di bianco scialbato sulle otto gran Tende al sole, che sembran vele di chissà quale vascello in procinto di salpare verso Oriente, cui invitano anche le due figure, con le schiene brune voltate a Ovest. Ovunque, poi, nel Tempio, angeli: bambini, fanciulli, adolescenti. Chi suona, chi gioca, chi regge cortine, chi porta canestri di fiori, chi s'appoggia a riposare su scudi di casato. Tutti sono Genii, angeli custodi mandati a frotte, stormi di volatili spediti a sorregger le anime, sollevarle da terra e condurle in un altrove fermo e aereo, mentre il ludus puerorum della famosa cappella è allegoria alchemica: l'argento vivo si solidifica per mezzo dello zolfo, e come nel "gioco dei bambini" ciò che era in alto (Mercurio) ora si trova in basso.

Esordirà poi il tema della canicola estiva, che spesso si muta in afa: modello raggiante ne è Sotto la tenda, della fine degli anni Cinquanta, dove il sole adriatico spinge un po' a sinistra l'ombra della tela issata su bastoni, e forse è l' una pomeridiana, affogata nel bollore. Loro, al riparo, sono in tre: lui, smilzo e più discosto, ha un cappelletto e una camiciola giallini; gli altri due, di stazza ben più ingombrante, forse si sono assopiti dritti, spalla a spalla per sorreggersi, lui in cappellino bianco e camicia azzurra sgualcitissima, lei in ciclopica canotta chiara e gonna nera. Fuori, disteso sulla sabbia con la testa appoggiata alla mano, un impavido ossuto in grigio legge, noncurante della caldana. E la luce, mirabile di fraseggi come le iridi riflesse di opaline color latte, rosa, celesti, si cosparge ovunque e squillerà poi d'ocra dorata, di celeste polvere, di giallo limone, di rosa pallido, di bianco scialbato sulle otto gran Tende al sole, che sembran vele di chissà quale vascello in procinto di salpare verso Oriente, cui invitano anche le due figure, con le schiene brune voltate a Ovest. Ovunque, poi, nel Tempio, angeli: bambini, fanciulli, adolescenti. Chi suona, chi gioca, chi regge cortine, chi porta canestri di fiori, chi s'appoggia a riposare su scudi di casato. Tutti sono Genii, angeli custodi mandati a frotte, stormi di volatili spediti a sorregger le anime, sollevarle da terra e condurle in un altrove fermo e aereo, mentre il ludus puerorum della famosa cappella è allegoria alchemica: l'argento vivo si solidifica per mezzo dello zolfo, e come nel "gioco dei bambini" ciò che era in alto (Mercurio) ora si trova in basso.  Per alcuni angeli è da credere che Agostino di Duccio tenesse presenti, insieme con numerosi altri rilievi antichi, modelli analoghi a quelli che decorano due lastre marmoree datate a circa il 44 d.C. e conservate in San Vitale di Ravenna. Sullo sfondo di una teoria di delfini psicopompi (che tornano anche nel Tempio), tre eroti si affaccendano, sorreggendo una grande buccina e un tridente, attorno a un trono vuoto su cui è riccamente drappeggiato un panno, che nonostante si riferisca alla cerimonia del sellisternium, dove s'apparecchiavano sontuose soglie per gli dei, rammenta i troni vuoti in mosaico al Battistero dei Neoniani, eseguiti nel terzo venticinquennio del V secolo, simboli forse della etimasia (preparazione), seggi predisposti nella città celeste per accogliere gli eletti. E' spontaneo istituire analogie con Turci, con la sua Sedia nobile tutta risolta nella luce; così come tutti i bimbi che talora il pittore dipinge in gioco, o perplessi, o cheti, in atmosfere sempre sospese, sempre sottilmente enigmatiche (si veda illudus puerorum del Doposcuola Marina Vecchia, finemente alchemico come i ducceschi Giochi infantili) sembrano trasfigurare i Genii leggeri che nel Tempio sono addetti a sollevar le anime da tristitia o timore per l'ultima trasmutazione, quel grande viaggio che intanto manda segnali attraverso una maggiore o minore quantità di luce, così come gli Oracoli Caldaici, attribuiti a Zoroastro e ai Magi, e portati a Firenze da Giorgio Gemisto Pletone, asserivano si rivelasse il trascendente. La vocazione al lume spirituale, al "velo di silenzio" (Zeri) di cui i mosaici di Ravenna e i marmi del Tempio Malatestiano sono sillogi supreme, appartiene a larga parte dell'indole romagnola di sud-est, intessuta di uno screziato sentimento della luce che dalle premesse trecentesche dei dipinti di Giovanni (Johannes) da Rimini, colmi di vapore diffuso, approda all'"oro di mezzogiorno" (Trubetzkoj) voluto da Sigismondo per il Tempio Malatestiano, transita sulla dolce o sofferta sensualità di Guido Cagnacci nel Seicento, si smorza nelle penombre affossate di Nicola Levoli nel Settecento, scintilla sui chiarori di quarzo dell'ultimo Norberto Pazzini nel Novecento , esprimendo, per via di "soggetto interno" squisitamente pittorico, indefinibili e sfuggenti nostalgie.

Per alcuni angeli è da credere che Agostino di Duccio tenesse presenti, insieme con numerosi altri rilievi antichi, modelli analoghi a quelli che decorano due lastre marmoree datate a circa il 44 d.C. e conservate in San Vitale di Ravenna. Sullo sfondo di una teoria di delfini psicopompi (che tornano anche nel Tempio), tre eroti si affaccendano, sorreggendo una grande buccina e un tridente, attorno a un trono vuoto su cui è riccamente drappeggiato un panno, che nonostante si riferisca alla cerimonia del sellisternium, dove s'apparecchiavano sontuose soglie per gli dei, rammenta i troni vuoti in mosaico al Battistero dei Neoniani, eseguiti nel terzo venticinquennio del V secolo, simboli forse della etimasia (preparazione), seggi predisposti nella città celeste per accogliere gli eletti. E' spontaneo istituire analogie con Turci, con la sua Sedia nobile tutta risolta nella luce; così come tutti i bimbi che talora il pittore dipinge in gioco, o perplessi, o cheti, in atmosfere sempre sospese, sempre sottilmente enigmatiche (si veda illudus puerorum del Doposcuola Marina Vecchia, finemente alchemico come i ducceschi Giochi infantili) sembrano trasfigurare i Genii leggeri che nel Tempio sono addetti a sollevar le anime da tristitia o timore per l'ultima trasmutazione, quel grande viaggio che intanto manda segnali attraverso una maggiore o minore quantità di luce, così come gli Oracoli Caldaici, attribuiti a Zoroastro e ai Magi, e portati a Firenze da Giorgio Gemisto Pletone, asserivano si rivelasse il trascendente. La vocazione al lume spirituale, al "velo di silenzio" (Zeri) di cui i mosaici di Ravenna e i marmi del Tempio Malatestiano sono sillogi supreme, appartiene a larga parte dell'indole romagnola di sud-est, intessuta di uno screziato sentimento della luce che dalle premesse trecentesche dei dipinti di Giovanni (Johannes) da Rimini, colmi di vapore diffuso, approda all'"oro di mezzogiorno" (Trubetzkoj) voluto da Sigismondo per il Tempio Malatestiano, transita sulla dolce o sofferta sensualità di Guido Cagnacci nel Seicento, si smorza nelle penombre affossate di Nicola Levoli nel Settecento, scintilla sui chiarori di quarzo dell'ultimo Norberto Pazzini nel Novecento , esprimendo, per via di "soggetto interno" squisitamente pittorico, indefinibili e sfuggenti nostalgie.  Se tuttavia Rimini, tra costa ed entroterra, era abitata fin dal Trecento da una "discendenza umana forte e riottosa, formatasi nella mitologia del quotidiano; gente di fatica e di estasi sensuali, dove i sentimenti si accendono e si fanno storia nel calore dell'arte", come mirabilmente leggeva Carlo Volpe fin dal 1965 nei corporali artisti del medioevo, a Ravenna tutto si fa più complesso, più occulto, più acquatico. Con Bisanzio in casa (e riassumo quanto scrissi nel 1988) è difficile sottrarsi al simbolo, optare per la narrazione, occuparsi del corpo. Ravenna, dinanzi al profluvio di lettere d'oro, rimase muta, annichilita da quella stordente antologia ieratica senza peso, veleggiante tra stratificatissimi codici ignoti, obbedienti a millimetrici cerimoniali. Unica deroga, le mura ravennati si coloreranno del verbo accostante e magnifico, della "fisicità veemente" dei "bellissimi angeli soffici come fiocchi carnosi" di Pietro da Rimini in Santa Chiara. Il pittore recava qui, dalla sua terra, una "ventata di moti quasi neo barbarici" (Carlo Volpe, 1965), destinata ad essere altissimo ma isolato momento. E si dovranno così aspettare ben mille anni affinché qualcuno potesse riprendere ad articolare una "lingua ravennate": si dovrà attendere Alessandro Guaccimanni (1864-1927), e soprattutto i suoi volti miniati su avorio, splendenti come perle sottomarine e cangianti di colore leggerissimo, che tornano a carpire, nel brulicante pointillisme privo di fisicità e materia, luci, silenzi, aure, riflessi, sospensioni radianti dai sacri testi ravennati, ma lungamente eclissati nella percezione degli artisti del luogo. Così oggi è forse possibile scrutinare meglio tra gli etimi non subito apparenti racchiusi tra i pennelli di quei pittori, che per mezzo delle forme dettate dalle proprie epoche e dalle proprie necessità poetiche confidano tuttavia emozioni comuni, un tempo sospeso, un silenzio assorto, un latente straniamento, che parrebbero discendere dalle acque amare di un 'antica pena: che sarà da cercare tra le pieghe funebri di una morte senza resurrezione, nel lutto incolmato per la scomparsa di una madre di storia, di agi, di splendori, per una finis Ravennae, dapprima elevata al rango altissimo di imperatrice e regina, con Onorio, con Teodorico, poi sede dell'Esarcato di Bisanzio, con Giustiniano e Teodora impressi nei fasti a San Vitale, ma infine destituita al ruolo sottomesso di ancella, capitale decaduta e ammutolita, e Rimini, in Pentapoli, piagata. Per un tempo incalcolabile si coltivarono in Romagna, insieme con caratteri a contrasto volatili o gravi melencolie senza oggetto, un culto memoriale cresciuto sulla soglia tracciata a dividere ciò che si pensava indivisibile, un Occidente scomparso nel buio ma che per secoli accolse l'Oriente, e un Oriente dorato di luce ma ormai lontano, non più ripristinabile. Solo Sigismondo, numerosi secoli dopo il silenzio disceso su Ravenna, riporterà, col Tempio, la luce in Adriatico, mettendola a dimora in forme greco-romane e attiche persino nel vocabolo, tòn neon (il tempio), prescelto per la dedica in epigrafe, rilanciando l'idea della luce perenne e immutabile che in Pletone aveva il maestro e in Bisanzio e in Ravenna i sommi custodi: una abbacinate nostalgia d' antico.

Se tuttavia Rimini, tra costa ed entroterra, era abitata fin dal Trecento da una "discendenza umana forte e riottosa, formatasi nella mitologia del quotidiano; gente di fatica e di estasi sensuali, dove i sentimenti si accendono e si fanno storia nel calore dell'arte", come mirabilmente leggeva Carlo Volpe fin dal 1965 nei corporali artisti del medioevo, a Ravenna tutto si fa più complesso, più occulto, più acquatico. Con Bisanzio in casa (e riassumo quanto scrissi nel 1988) è difficile sottrarsi al simbolo, optare per la narrazione, occuparsi del corpo. Ravenna, dinanzi al profluvio di lettere d'oro, rimase muta, annichilita da quella stordente antologia ieratica senza peso, veleggiante tra stratificatissimi codici ignoti, obbedienti a millimetrici cerimoniali. Unica deroga, le mura ravennati si coloreranno del verbo accostante e magnifico, della "fisicità veemente" dei "bellissimi angeli soffici come fiocchi carnosi" di Pietro da Rimini in Santa Chiara. Il pittore recava qui, dalla sua terra, una "ventata di moti quasi neo barbarici" (Carlo Volpe, 1965), destinata ad essere altissimo ma isolato momento. E si dovranno così aspettare ben mille anni affinché qualcuno potesse riprendere ad articolare una "lingua ravennate": si dovrà attendere Alessandro Guaccimanni (1864-1927), e soprattutto i suoi volti miniati su avorio, splendenti come perle sottomarine e cangianti di colore leggerissimo, che tornano a carpire, nel brulicante pointillisme privo di fisicità e materia, luci, silenzi, aure, riflessi, sospensioni radianti dai sacri testi ravennati, ma lungamente eclissati nella percezione degli artisti del luogo. Così oggi è forse possibile scrutinare meglio tra gli etimi non subito apparenti racchiusi tra i pennelli di quei pittori, che per mezzo delle forme dettate dalle proprie epoche e dalle proprie necessità poetiche confidano tuttavia emozioni comuni, un tempo sospeso, un silenzio assorto, un latente straniamento, che parrebbero discendere dalle acque amare di un 'antica pena: che sarà da cercare tra le pieghe funebri di una morte senza resurrezione, nel lutto incolmato per la scomparsa di una madre di storia, di agi, di splendori, per una finis Ravennae, dapprima elevata al rango altissimo di imperatrice e regina, con Onorio, con Teodorico, poi sede dell'Esarcato di Bisanzio, con Giustiniano e Teodora impressi nei fasti a San Vitale, ma infine destituita al ruolo sottomesso di ancella, capitale decaduta e ammutolita, e Rimini, in Pentapoli, piagata. Per un tempo incalcolabile si coltivarono in Romagna, insieme con caratteri a contrasto volatili o gravi melencolie senza oggetto, un culto memoriale cresciuto sulla soglia tracciata a dividere ciò che si pensava indivisibile, un Occidente scomparso nel buio ma che per secoli accolse l'Oriente, e un Oriente dorato di luce ma ormai lontano, non più ripristinabile. Solo Sigismondo, numerosi secoli dopo il silenzio disceso su Ravenna, riporterà, col Tempio, la luce in Adriatico, mettendola a dimora in forme greco-romane e attiche persino nel vocabolo, tòn neon (il tempio), prescelto per la dedica in epigrafe, rilanciando l'idea della luce perenne e immutabile che in Pletone aveva il maestro e in Bisanzio e in Ravenna i sommi custodi: una abbacinate nostalgia d' antico.  Come per una divinazione, Giulio Turci trasfigurò in pittura di altissima quota lirica gli archetipi non meno di quell'invincibile smarrimento che di quel remoto desiderio di "luminosa madre bizantina", spesso dipingendo figure di gente qualunque, assorbita dai propri pensieri e sorpresa tra sabbiature povere o altalene misere, in posti sciatti o dimenticati dal mondo, sotto cieli splendenti oppure ingrigiti di scirocco, stare ferme e zitte o voltarci le spalle sul limite dell'Adriatico piatto, che è il mare orientale d'Italia, il Lago Greco degli antichi, sovente di "colore verde-bottiglia impolverata: il colore del tempo stesso", il medesimo che Iosif Brodskij leggeva sul Bosforo, nel "vecchio lembo d'acqua, logoro drappo" che ondeggia sulle rive di Costantinopoli. Chissà poi se Turci, nel corso della propria formazione ma anche oltre, abbia avuto notizia del grande Edward Hopper, pittore americano nato sulle rive dell'Hudson, nello stato di New York (Nyack, 1892 - New York, 1967). Le tele dell'artista statunitense furono più volte in Italia nel corso degli anni Cinquanta, esposte in Biennale a Venezia e lì viste, nel '52 e nel '56, da Francesco Arcangeli, che ne ricordava la "solitudine desolata, sospesa". Sarà forse un caso, ma dello stesso '56 è la Vecchia fornace di Turci, che da Hopper sembra trarre più d'una considerazione, al punto da indurre a ipotizzare un suo aggiornamento anche su quella pittura americana; mentre il tema, un paesaggio industriale visto in totale solitudine al centro di una fuga prospettica di campi, è soggetto caro a numerosi statunitensi: si vedano per tutti, i lunghi binari con fabbrica deserta e alta ciminiera nel Paesaggio classico dipinto da Charles Sheeler nel 1931 (Mr. e Mrs. Barney A. Ebsworth Foundation). Quanto a Hopper, sono certamente talune soluzioni formali a chiamar confronti tra la sua opera e quella dell'artista santarcangiolese: si scelgano a paragone le chiome degli alberi dipinte nel quadro di Turci, trattate a larga macchia di colore, e quelle distribuite per decenni nelle tele dell'artista americano, da New York, New Haven and Hartford del 1931 (Indianapolis, Museum of Art, Emma Harter Swetser Collection) a Cape Cod Morning del 1950 (Washington D.C., National Museum of American Art, donazione Sara Roby Foundation), ma anche con Solitude del 1944 (collezione privava), dove la piega della strada deserta a perdersi tra i campi poteva offrire un modello al precipitare della prospettiva turciana nel vuoto geometrico del paesaggio. Ma è il timbro generale di assorte solitudini, voltato dall'ambiente metropolitano newyorkese a quello di spiagge e dune romagnole, a suggerire talune simmetrie di Turci con Hopper, soprattutto in una certa ultima fase del pittore santarcangiolese, illustrata da dipinti quali Il violoncellista, i pini, il grano (cat. 60), "a solo" eseguito tra soffici spighe e morbide chiome d'alberi ideate a campirsi, tono su tono, sul verde liscio del cielo, e non lontane dall'atmosfera d'incipiente crepuscolo di Cape Cod Evening, melencolia in bianco, ocra e azzurro dipinta dall'americano nel 1939 (Washington, D.C. , National Gallery, John Hay Whitney Collection). Sentitissima in entrambi, la luce esplode irreparabile sui muri bianchissimi dell'Atlantico ventoso, mentre pigra d'opale è quella adriatica di Romagna. Pittori di riva, Turci e Hopper in qualche modo si chiamano, attratti dagli incalcolabili riflessi di una luce che solo l'acqua può carpire. Tuttavia, le inesauribili variazioni luminose depositate nei quadri del pittore romagnolo si formano non meno sui riflessi perpetui dei mosaici di Ravenna che sullo sconfinato archivio di luce custodito nel Tempio di Rimini, luoghi ideati per stare tra acque basse o paludi cedevoli a contemplare anche la necessità del buio criptato nella materia fangosa. Ravenna e il Malatestiano sono dunque gli specchi dove, consapevoli o no, i più sensibili pittori di costa si volsero nei secoli a cercar la propria immagine, a scoprire luce e ombra, a trovare il proprio volto riflesso in quelle pietre mirabili, d'oro, lapislazzulo, cupe o bianche, o nel limo oscuro da cui sorgono come gigli delle pianure, che la luce, infine, la "forbitissima spada" dell'Alberti, discioglie in acqua mobile sull'eletta "superficie del fonte" amata da Narciso.

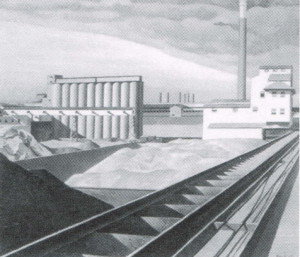

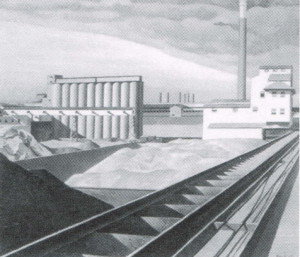

Come per una divinazione, Giulio Turci trasfigurò in pittura di altissima quota lirica gli archetipi non meno di quell'invincibile smarrimento che di quel remoto desiderio di "luminosa madre bizantina", spesso dipingendo figure di gente qualunque, assorbita dai propri pensieri e sorpresa tra sabbiature povere o altalene misere, in posti sciatti o dimenticati dal mondo, sotto cieli splendenti oppure ingrigiti di scirocco, stare ferme e zitte o voltarci le spalle sul limite dell'Adriatico piatto, che è il mare orientale d'Italia, il Lago Greco degli antichi, sovente di "colore verde-bottiglia impolverata: il colore del tempo stesso", il medesimo che Iosif Brodskij leggeva sul Bosforo, nel "vecchio lembo d'acqua, logoro drappo" che ondeggia sulle rive di Costantinopoli. Chissà poi se Turci, nel corso della propria formazione ma anche oltre, abbia avuto notizia del grande Edward Hopper, pittore americano nato sulle rive dell'Hudson, nello stato di New York (Nyack, 1892 - New York, 1967). Le tele dell'artista statunitense furono più volte in Italia nel corso degli anni Cinquanta, esposte in Biennale a Venezia e lì viste, nel '52 e nel '56, da Francesco Arcangeli, che ne ricordava la "solitudine desolata, sospesa". Sarà forse un caso, ma dello stesso '56 è la Vecchia fornace di Turci, che da Hopper sembra trarre più d'una considerazione, al punto da indurre a ipotizzare un suo aggiornamento anche su quella pittura americana; mentre il tema, un paesaggio industriale visto in totale solitudine al centro di una fuga prospettica di campi, è soggetto caro a numerosi statunitensi: si vedano per tutti, i lunghi binari con fabbrica deserta e alta ciminiera nel Paesaggio classico dipinto da Charles Sheeler nel 1931 (Mr. e Mrs. Barney A. Ebsworth Foundation). Quanto a Hopper, sono certamente talune soluzioni formali a chiamar confronti tra la sua opera e quella dell'artista santarcangiolese: si scelgano a paragone le chiome degli alberi dipinte nel quadro di Turci, trattate a larga macchia di colore, e quelle distribuite per decenni nelle tele dell'artista americano, da New York, New Haven and Hartford del 1931 (Indianapolis, Museum of Art, Emma Harter Swetser Collection) a Cape Cod Morning del 1950 (Washington D.C., National Museum of American Art, donazione Sara Roby Foundation), ma anche con Solitude del 1944 (collezione privava), dove la piega della strada deserta a perdersi tra i campi poteva offrire un modello al precipitare della prospettiva turciana nel vuoto geometrico del paesaggio. Ma è il timbro generale di assorte solitudini, voltato dall'ambiente metropolitano newyorkese a quello di spiagge e dune romagnole, a suggerire talune simmetrie di Turci con Hopper, soprattutto in una certa ultima fase del pittore santarcangiolese, illustrata da dipinti quali Il violoncellista, i pini, il grano (cat. 60), "a solo" eseguito tra soffici spighe e morbide chiome d'alberi ideate a campirsi, tono su tono, sul verde liscio del cielo, e non lontane dall'atmosfera d'incipiente crepuscolo di Cape Cod Evening, melencolia in bianco, ocra e azzurro dipinta dall'americano nel 1939 (Washington, D.C. , National Gallery, John Hay Whitney Collection). Sentitissima in entrambi, la luce esplode irreparabile sui muri bianchissimi dell'Atlantico ventoso, mentre pigra d'opale è quella adriatica di Romagna. Pittori di riva, Turci e Hopper in qualche modo si chiamano, attratti dagli incalcolabili riflessi di una luce che solo l'acqua può carpire. Tuttavia, le inesauribili variazioni luminose depositate nei quadri del pittore romagnolo si formano non meno sui riflessi perpetui dei mosaici di Ravenna che sullo sconfinato archivio di luce custodito nel Tempio di Rimini, luoghi ideati per stare tra acque basse o paludi cedevoli a contemplare anche la necessità del buio criptato nella materia fangosa. Ravenna e il Malatestiano sono dunque gli specchi dove, consapevoli o no, i più sensibili pittori di costa si volsero nei secoli a cercar la propria immagine, a scoprire luce e ombra, a trovare il proprio volto riflesso in quelle pietre mirabili, d'oro, lapislazzulo, cupe o bianche, o nel limo oscuro da cui sorgono come gigli delle pianure, che la luce, infine, la "forbitissima spada" dell'Alberti, discioglie in acqua mobile sull'eletta "superficie del fonte" amata da Narciso.

Piero della Francesca, Sigismondo Pandolfo Malatesta inginocchiato dinanzi a San Sigismondo, 1451

Giulio Turci, L'ombrellone rosa-lilla.

Giulio Turci, Barche sulla spiaggia

Giorgio Morandi, Paesaggi, 1927

Agostino di Duccio, Ludus puerorum.

Rimini, Tempio Malatestiano

Giulio Turci, Marina con sedia nobile

Guido Cagnacci, dettaglio da Sant'Antonio da Padova, circa 1640

Charles Sheeler, Paesaggio classico. 1931

Giulio Turci, Dettaglio da Libecciata, 1964

Edward Hopper, Domenica di primo mattino, 1930

Giulio Turci, Il Balcone rosso, 1961

Giulio Turci, La vecchia fornace, 1956

da catalogo Giulio Turci - Dipinti e Disegni Mostra promossa da: Associazione Sigismondo Malatesta, Biblioteca Classense Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Luoghi: Rocca Malatestiana di Santarcangelo di Romagna (giugno - settembre 2001) e Galleria della Manica lunga Biblioteca Classense, Ravenna (luglio - agosto 2001) Cura Scientifica della mostra e del catalogo di Gabriello Milantoni

Giulio Turci – Dipinti e Disegni

Giulio Turci - Designed by 03Studio | Tutti i contenuti presenti nel sito web sono coperti da copyright