Aggiunti di recente

Categorie

Forme

Giulio Turci, Ragazzo del vecchio paese, 1946

Carlo Carrà, La casa rossa, 1926.

Buenos Aires, Museo Nacional de Bellas Artes

Piero della Francesca, Il ritrovamento e la verifica della Vera Croce, particolare.

Arezzo, chiesa di San Franceso

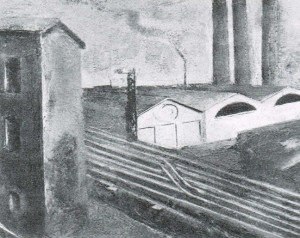

Mario Sironi, Paesaggio urbano, 1921.

Milano, collezione Emilio Jesi

Ennio Morlotti, Paesaggio a Monticello, 1941

Giulio Turci, Mia moglie, 1946

Giulio Turci, Tre dietro il vetro, 1947

Michelangelo Antonini, Il caffè Vescovi a Cantarina, 1956-'57

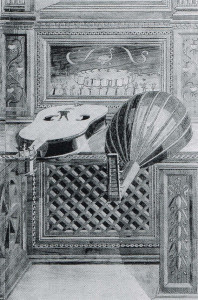

Urbino, Palazzo Ducale, Tarsia nello studiolo di Federcio Montefeltro

da catalogo Giulio Turci - Dipinti e Disegni Mostra promossa da: Associazione Sigismondo Malatesta, Biblioteca Classense Con il patrocinio del Ministero per i Beni e le Attività Culturali Luoghi: Rocca Malatestiana di Santarcangelo di Romagna (giugno - settembre 2001) e Galleria della Manica lunga Biblioteca Classense, Ravenna (luglio - agosto 2001) Cura Scientifica della mostra e del catalogo di Gabriello Milantoni

Giulio Turci – Dipinti e Disegni

Giulio Turci - Designed by 03Studio | Tutti i contenuti presenti nel sito web sono coperti da copyright